Gen 18, 2021 | Invito alla lettura, Newsletter

Pochi tra i grandi pensatori cristiani hanno manifestato nella loro vita, come sant’Agostino, quanto potente sia il desiderio di felicità e quanto faccia tutt’uno con quello della verità, tanto da fargli parlare di gaudium de veritate, la gioia arrecata dalla contemplazione della verità e della sua bellezza. Come ci viene narrato nelle Confessioni, fin dalla giovinezza, quando ancora diciottenne lesse con avidità l’Ortensio di Cicerone (libro di esortazione alla filosofia), intraprese una lunga ricerca che lo condusse, attraverso varie vicissitudini e peregrinazioni intellettuali, al porto della fede. E per questo interruppe la promettente carriera di retore.

Al tema della felicità Agostino dedicò uno dei primissimi scritti, il cui titolo originale è De vita beata, un dialogo filosofico che egli scrisse nel 386, pochissimo tempo dopo la sua conversione, nella villa alle porte di Milano dove si era ritirato in compagnia di famigliari e amici, impegnandosi in profonde conversazioni, e in attesa di ricevere il battesimo, cosa che avvenne l’anno seguente dalle mani del vescovo Ambrogio.

L’opera riporta una vivace e appassionata discussione fra il santo, la madre Monica, il figlio Adeodato e alcuni amici, che comincia il giorno del trentaduesimo compleanno del protagonista. Lo stile letterario è quello di un fine conoscitore della lingua latina, un retore appunto, forgiatosi alla scuola dei grandi oratori, Cicerone su tutti, ma anche di un esperto dell’arte della discussione e delle sue rigorose leggi, la dialettica, che fanno andare la mente ai grandi dialoghi platonici, capostipiti e modelli inarrivabili del genere letterario del dialogo filosofico.

Il santo ritiene che la felicità sia un desiderio universale dell’uomo, ma che, a differenza di quello che tanti credono, essa non consista nel soddisfare i propri desideri se questi desideri non sono quelli convenienti. Il bene solo che dà felicità deve essere un bene stabile e totale, che non dipende dalla fortuna o dai vari accadimenti. E questo bene, somma di tutti i desideri, non può che essere Dio, l’Essere eterno. Se l’infelicità è data dalla privazione del bene a cui tutti tendiamo, non sono le privazioni dei beni materiali quelle che più rendono infelici, quanto quella spirituale che consiste nella stoltezza, ossia nel non comprendere quale sia il vero bene.

Se l’infelicità è stoltezza, il suo contrario, la saggezza, è definita come la pienezza dell’anima, ossia quella misura che permette di evitare di cadere nell’eccesso dei vizi quali la lussuria, la volontà di dominio e l’orgoglio, o al contrario nell’estremo opposto, rappresentato dall’avarizia, la pusillanimità e la tristezza.

A conclusione della discussione viene affermato che la saggezza ha la sua ragione ideale nella Sapienza di Dio, ossia nel Figlio di Dio, che è la Verità; dunque chi è saggio è felice, ed è felice perché possiede Dio, al quale abbiamo fiducia di arrivare pienamente con “una ferma fede, da una viva speranza, da un’ardente carità”.

Questo breve testo di Agostino si rivela un piccolo gioiello per la freschezza e il rigore con cui è affrontato l’argomento della felicità. In esso sono già presenti alcune delle linee di fondo del suo pensiero, che emergeranno in modo più ampio nelle opere mature. A questo riguardo mi piace concludere con una citazione che rimarca il carattere non emozionalistico, a differenza di tanti approcci attuali, con cui egli ha sempre trattato il tema della felicità, ed è tratta da un’opera che, rispetto al dialogo giovanile, si colloca cronologicamente agli antipodi della sua vita, La Città di Dio: «Così infatti non può essere privo di infelicità colui che venera la felicità come una dea e trascura Dio, datore della felicità, così come non può essere privo di fame chi lecca un pane dipinto e non lo chiede all’uomo che ha quello vero».

Alessandro Cortese

Gen 18, 2021 | Newsletter, Rassegna stampa

di Alessandro D’Avenia (fonte: Il Corriere della sera – 11.01.21)

“Si è felici non perché si ha successo, ma si ha successo perché si è felici” potrebbe essere questa la frase riassuntiva di questo articolo. Prendendo spunto dall’ultimo cartone della Pixar, Soul, e dalla grande letteratura russa, l’autore riflette sul tema della felicità, ritenendola non tanto l’esito di una “autorealizzazione” personale come oggi si dice, basata sul successo derivante da performance misurabili, ma dall’essere capaci di vivere la vita in tutta la sua ampiezza a prescindere dai risultati, cioè nel ricordarsi di avere un’anima, come è detto nel titolo.

A ricordarci che abbiamo un’anima ci pensano i cartoni animati. Soul, film Disney-Pixar di Natale, ha invaso gli schermi di coloro che, chiusi in casa e in cerca di leggerezza, si sono trovati invece nel bel mezzo di un gioco serissimo. Un professore di musica delle medie, dopo tanto penare, realizza il suo sogno di jazzista, fino a quel momento lasciato nel cassetto: suonare nel locale più rinomato della città. Sarebbe l’ennesima variazione sul tema del sogno americano, se non fosse che Joe, mentre festeggia l’evento cade in un tombino e… finisce nell’aldilà: tutto ciò che sembrava potersi realizzare di lì a poco svanisce in un attimo, e così comincia la sua partita contro la morte. Anche noi abbiamo un’anima, altrimenti non potremmo sollevarci sopra il fluire del tempo, ne saremmo parte come un ignaro pezzetto di natura. Noi scorriamo, sì, ma, a differenza di piante e animali, ne siamo consapevoli. Per questo cerchiamo di dare una forma al tempo e un senso al suo scorrere: «trovare il proprio posto nel mondo», «realizzarsi», diciamo, come se quel posto non l’avessimo già o non fossimo già abbastanza «reali». Più che trovarlo, questo posto, occorre abitarlo e, prima di realizzarsi, occorre essere reali, cioè imparare l’arte di vivere a prescindere dai risultati. Soul cerca di narrare che, per essere felici, bisogna essere prima che, come si pensa oggi, costruirsi.

Avere un’anima significa infatti imparare l’arte di vivere per poi «realizzare» le opere della propria unicità, a prescindere dall’eventuale successo.

Siamo fatti per vivere e poi per creare vita, ma per dare vita, la vita bisogna prima averla in sé. Invece una certa idea diffusa di felicità intesa come «costruzione» individuale in base a risultati quantificabili (tutto oggi si misura, perché tutto è prestazione) ha indebolito la nostra arte di vivere, cioè dello «stare» nella vita, perché la felicità non è primariamente una cosa «da fare» ma «da ricevere». Capita a tanti oggi di non riuscire a «realizzarsi» e per questo sentirsi falliti. Ma la nostra anima sa gioire anche in assenza di «successo», purché ne si coltivi, nell’ordinario, la capacità di risonanza. Una delle letture che me lo ha fatto capire meglio è il capolavoro di Boris Pasternàk: Il dottor Živago. Quello che trovo in molta letteratura russa (Puškin, Dostoevskij, Gogol, Bulgakov, Solženicyn, Grossman) è questa priorità della vita su idee e risultati, priorità spesso rovesciata nella visione occidentale.

Nel libro di Pasternàk (sfuggito alla censura sovietica e pubblicato proprio in Italia in anteprima nel 1956), ambientato nella Russia rivoluzionaria di primo ’900, l’esistenza dei protagonisti è continuamente stravolta dagli eventi della storia, ma alcuni sanno resistere perché hanno un’anima: vivono cioè in profondità, e rimangono stabili, nonostante la «rivoluzione», come accade nell’occhio di un ciclone. Certa letteratura non ha mai dimenticato che l’uomo ha l’anima e, come una conchiglia con il mare, può contenere in ogni istante la vita intera. Per questo Lara (il mio personaggio preferito), quando arriva nell’antica tenuta di campagna, ha l’abitudine di andare sempre a piedi dalla stazione a casa: «per un sentiero tracciato da vagabondi e da pellegrini e quindi svoltava per il viottolo che, attraverso un prato, portava al bosco. Qui si fermava e, con gli occhi socchiusi, aspirava l’aria densa dei confusi profumi della vastità che la circondava. Era un’aria più cara del padre e della madre, più tenera dell’uomo amato, più illuminante di un libro. Per un istante a Lara si rivelava di nuovo il senso dell’esistenza».

C’è un vivere più originario di tutto che va ricevuto e rinnovato da riti tanto sacri quanto semplici come quello di Lara. Quel «vivere dentro» non ci può essere tolto, perché vivere è imparare a essere «soli», che non significa «isolati» (da isola) ma «pieni» («solo» viene da una radice che indica totalità, integrità, completezza), cioè «avere un’anima». Lara chiude gli occhi, respira e diventa centro del mondo e della storia: «Era lì — lo comprendeva — per mettere ordine nel folle incanto della terra e chiamare ogni cosa col proprio nome e, se non ne avesse avute le forze, allora per generare, in nome dell’amore per la vita, dei successori, che lo avrebbero fatto al suo posto». Questa pienezza, trovata nell’istante, consente di affrontare l’imprevedibilità della vita.

La nostra vita ha senso infatti non solo perché «realizziamo» ciò che sogniamo e magari qualcuno ce lo riconosce (esito per altro non garantito), ma semplicemente perché «viviamo» la Vita, cioè diventiamo capaci di riceverla tutta nel singolo istante, grazie all’ampiezza dell’anima. E in questa gioia profonda e interiore ogni posto diventa il nostro posto nel mondo, ogni tempo il nostro tempo: si è felici non perché si ha successo, ma si ha successo perché si è felici. Lo capirà Joe? E noi?

Alessandro D’Avenia

Gen 18, 2021 | Articolo di fondo, Newsletter

Intervista alla prof.ssa Marisa Levi , che sabato 28 novembre 2020, ha tenuto il laboratorio di scienze all’interno del corso “Aiutami a essere felice. Quella luce nei loro occhi”.

Nel convegno tenutosi lo scorso novembre dal titolo “Aiutami ad essere felice. Quella luce nei loro occhi”, grande interesse ha suscitato l’incontro con la prof.ssa Marisa Levi che, da biologa e ricercatrice, ha affrontato il tema “La scienza può dare la felicità?”.

Professoressa, può darci in sintesi una risposta al quesito che ha fatto da titolo al suo intervento?

La mia risposta alla domanda se la scienza può dare felicità è convintamente positiva. Io penso soprattutto a tre aspetti: la realizzazione personale, il contributo al bene comune e, soprattutto, la contemplazione, la capacità di cogliere la bellezza della natura; la conoscenza scientifica permette di cogliere non solo la bellezza “esterna”, ma quella delle strutture, del funzionamento, del coordinamento, delle relazioni, la diversità degli organismi, la grandiosità dell’insieme ecc. La conoscenza alimenta lo stupore e quindi genera gratitudine e gioia. Nel primo incontro si diceva che la felicità è legata all’abbondanza: quanta abbondanza c’è nella natura!

Nel suo discorso ha parlato di scienza come realizzazione personale. Potrebbe approfondire questo aspetto?

Ogni lavoro è occasione di mettere in gioco e sviluppare le proprie capacità. In particolare, la ricerca scientifica può aiutare a crescere nella collaborazione, nel senso di responsabilità, nella creatività, nell’ordine, nel rigore… Mi ricordo di una studentessa di biologia che quando era entrata in laboratorio era anche umanamente molto superficiale, prendeva tutto alla leggera; è stata due anni in laboratorio per la tesi e durante questo periodo è maturata moltissimo. Un altro aspetto di realizzazione personale è la felicità di studiare qualcosa che interessa, scoprire qualcosa di nuovo, contribuire a risolvere un problema, o anche appassionarsi a qualcosa di nuovo, che prima non si conosceva.

Uno dei punti più intensi della sua esposizione è stato quando ha parlato della sua personale scoperta della relazione non come accidente ma come sostanza; questo aspetto ha incoraggiato l’intervento da parte di molti docenti, anche di discipline diverse da quelle prettamente scientifiche. Vuole riprendere per noi il concetto?

Noi abbiamo studiato una suddivisione della realtà in sostanza e accidenti, secondo cui la sostanza è ciò che permane e gli accidenti possono cambiare senza che cambi la sostanza. E la relazione era considerato un accidente. Io per un po’ ci ho creduto. Ma quando ho cominciato a riflettere sull’inizio della vita di un essere umano, questa storia della relazione come accidente non mi quadrava più, perché nel concepimento si stabiliscono delle caratteristiche sostanziali di quell’essere umano, e quindi secondo me, almeno la relazione di filiazione, non poteva essere un accidente. C’è poi anche un aspetto personale, perché mio padre è riuscito a sfuggire alla persecuzione degli ebrei rifugiandosi in Svizzera, e quando io sono stata ad Auschwitz continuavo a pensare: se mio padre fosse finito qui, io non esisterei. E questo mi convinceva ancor di più che la relazione di filiazione non potesse essere un accidente. Poi ho trovato in “Introduzione al cristianesimo” di Ratzinger questa affermazione: “La Trinità scardina l’antica suddivisione della realtà in sostanza, ciò che è proprio, e accidenti, ciò che è casuale. Accanto alla sostanza si trova il dialogo, la relatio, come forma ugualmente originaria dell’essere. Nella Trinità la relazione viene scoperta come modalità originaria del reale di pari dignità della sostanza”. E questo, oltre a confermarmi nel mio pensiero, mi ha dato una grande gioia, la gioia del ricercatore credente quando scocca il contatto fra quanto emerge dal suo studio scientifico e quanto apprende dalla rivelazione, dal magistero e dalla teologia.

Infine, non posso esimermi dal chiederle un suo personale commento alla situazione attuale: oggi molti chiedono alla scienza di liberarci non solo dal virus ma dalla paura di soffrire e di morire; pretendono che scienziati, virologi, medici, ricercatori diano risposte chiare, univoche, sicure e immediate al desiderio di salvezza dell’uomo. Da parte loro, invece, gli “esperti” rispondono con certezze che diventano il giorno dopo incertezze, soluzioni parziali che non soddisfano e fanno nascere una certa diffidenza anche negli Organismi Internazionali che fino a qualche mese fa godevano di una grande autorevolezza (OMS, per fare un esempio su tutti). Secondo lei dove sta l’errore in tutto questo?

Mi pare che l’errore fondamentale sia quello di una visione parziale e riduttiva della realtà: per esempio la pretesa che la scienza sia l’unica fonte di conoscenza e possa dare una risposta a tutto. Abbiamo visto, invece, quanto nelle situazioni di difficoltà siano importanti le relazioni umane, lo spirito di servizio, il senso di responsabilità, l’aspetto spirituale, l’attenzione al bene di tutti, perché il problema della pandemia non è soltanto medico, ma anche sociale.

A questo si aggiungono poi i limiti umani, per cui molti “esperti” si sono lasciati travolgere dal circuito mediatico, facendo affermazioni perentorie su cose incerte, discutendo e contraddicendosi (fra loro e anche con se stessi) in pubblico, invece di chiarirsi prima le idee fra di loro.

Miriam Dal Bosco

Gen 18, 2021 | Articolo di fondo, Newsletter

In un suo saggio sul grande scrittore scozzese Robert Louis Stevenson, l’autore di capolavori come L’Isola del Tesoro o La strana storia del Dottor Jeckyll e Mister Hyde, Gilbert Keith Chesterton scriveva che nello scenario culturale contemporaneo (si era agli albori del ‘900) si sentiva la mancanza di una Letteratura della gioia.

Ovvero una letteratura che trasmettesse non solo le angosce esistenziali dell’uomo moderno, le sue domande a volte disperate di significato, ma anche le risposte, ovvero quella positività che è dentro l’esperienza umana che può aiutare ad essere felici. Una letteratura che esprima gioia, a costo di rischiare di sembrare infantile, dato che la gioia è da molti vista come un sentimento puerile.

In realtà la gioia semplice, piena di stupore come quella di un bambino, è la condizione necessaria per vivere bene il tempo che ci è dato. E qualcuno, 2000 anni fa, aggiungeva che se non si ritorna come bambini, ossia allo sguardo curioso e gioioso dei bambini, non si entra nel Regno dei Cieli.

Nel corso del Novecento è stato possibile assistere a diverse espressioni di questa Letteratura della gioia, che hanno utilizzato il linguaggio antico ma sempre vivo ed affascinante del Mito e dell’Epica. Accendendo ancora una volta la fantasia degli uomini, chiamando nuovamente l’attenzione dei cantastorie su di sé, suscitando nuove versioni di antiche narrazioni, il Mito, rappresentato, oltre che sulla carta, anche sul grande schermo, ha dimostrato di essere vivo e vitale nella fantasia e nei sogni. Scrittori come lo stesso Chesterton, Tolkien, Lewis, Saint-Exupery, Ende, hanno proposto ai lettori disincantati della Modernità le loro storie, leggende dai molti significati, dai valori profondi, arcaici, strettamente intrecciati con la storia e i miti dell’Europa.

Una narrativa che non è una pura evasione dalla realtà per rifugiarsi nella fantasia, ma è forse l’occasione per volgere lo sguardo verso cose grandi, verso noi stessi e la nostra anima assetata di Bellezza, verso le stelle, cercando i segni del nostro destino.

Nel marzo del 1939 Tolkien, l’autore del capolavoro Il Signore degli Anelli, tenne una conferenza sul tema delle storie fantastiche all’università di St. Andrews, in Scozia. Il testo di questa straordinaria conversazione divenne poi un saggio, On Fairy Stories ( tradotto in italiano col titolo Sulle fiabe,pubblicato nel volume Albero e foglia). In esso egli rivendica questo ruolo della fantasia sub-creatrice come diritto umano: creiamo alla nostra misura e in modo derivativo in quanto siamo stati a nostra volta creati, e per di più ad immagine e somiglianza del Creatore. La fantasia è un mezzo di recupero della freschezza della visione della realtà, come rimedio all’ovvietà con cui trattiamo il vivere quotidiano. La fantasia – e quindi il racconto fantastico – ha per Tolkien una triplice funzione: ristoro, evasione, consolazione.

Il ristoro, ovvero il ritorno e il rinnovamento della salute, consiste per il Professore di Oxford nel ritrovare una visione chiara della realtà, nel “vedere le cose come siamo destinati a vederle”. Tolkien stesso dichiarava di non voler rubare il mestiere ai filosofi esponendo queste sue tesi, preferendo la via chestertoniana dell’immaginario, del paradosso, dell’immagine velata, allo scopo di liberarci dai vari orpelli che, nella vita ordinaria, mascherano il volto della verità.

Diventa così possibile quella letteratura di cui Chesterton avvertiva la mancanza nel panorama letterario. Una letteratura guaritrice, ristoratrice.

Una letteratura spesso incompresa, o sottovalutata, considerata “di Serie B”, semplice se non semplicistica. In realtà non è affatto così. E’ in realtà una narrativa che può offrire spunti di riflessione, che può trasmettere valori profondi.

Diceva Chesterton a proposito della finalità dei racconti, e lo stesso Tolkien lo riprende nei suoi scritti, che i bambini sono innocenti e amano la giustizia, mentre la maggior parte di noi è malvagia e naturalmente preferisce il perdono. Per questo i primi – e con loro tutti coloro che hanno un cuore puro da bambino – amano che le storie si concludano con un “lieto fine”.

A tale proposito, Tolkien introduce il concetto di “eucatastrofe”: il racconto eucatastrofico, contenente cioè un giudizio morale sugli avvenimenti e una conclusione appropriata, è la vera forma di fiaba e ne costituisce la suprema funzione. Quando in un racconto fantastico abbiamo a trovare un “capovolgimento”, un’interruzione del corso negativo degli eventi, un ribaltamento dell’inesorabile, opprimente realtà, abbiamo anche una stupefacente visione della gioia, dell’aspirazione del cuore che per un istante travalica i limiti del racconto, lacera la ragnatela della vicenda, permette che un bagliore la trapassi. “Gioia acuta come un dolore” dice Tolkien, presente nonostante le sconfitte e i fallimenti, poiché smentisce l’universale sconfitta finale, a dispetto delle molte apparenze contrarie evidenti nel tempo presente.

Una letteratura tutta ancora da valorizzare.

Paolo Gulisano

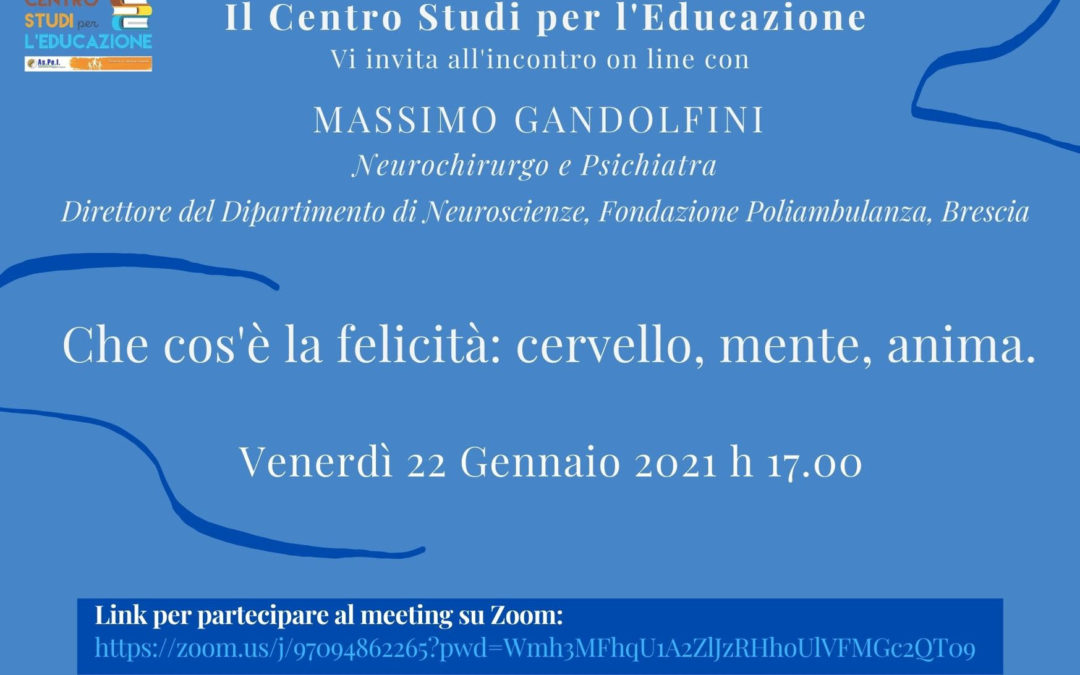

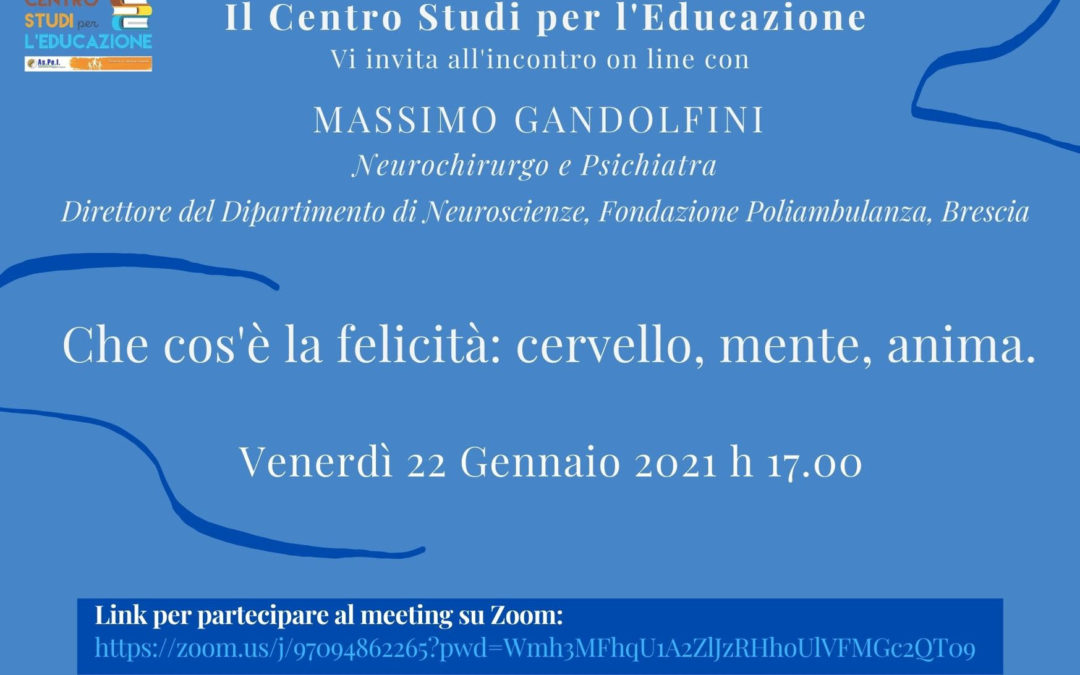

Gen 15, 2021 | Appuntamenti, Conferenze

Venerdì 22 gennaio è ripartita l’attività del Centro Studi, abbiamo inaugurato il 2021 ospitando il Prof. Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra, per approfondire il tema della FELICITA’

- Cosa genera il senso di felicità nell’uomo? Cosa invece lo deprime?

- Cosa succede a livello di impulso nervoso quando ci sentiamo felici?

- Perché possiamo essere sazi, appagati, riposati ma non siamo mai completamente felici?

- Perché non esiste la sostanza / formula della felicità?

L’incontro ha riscosso molto interesse

condividiamo la registrazione dell’incontro

https://youtu.be/b0RS-qxnGVQ