Mag 7, 2024 | Home, Invito alla lettura, Newsletter

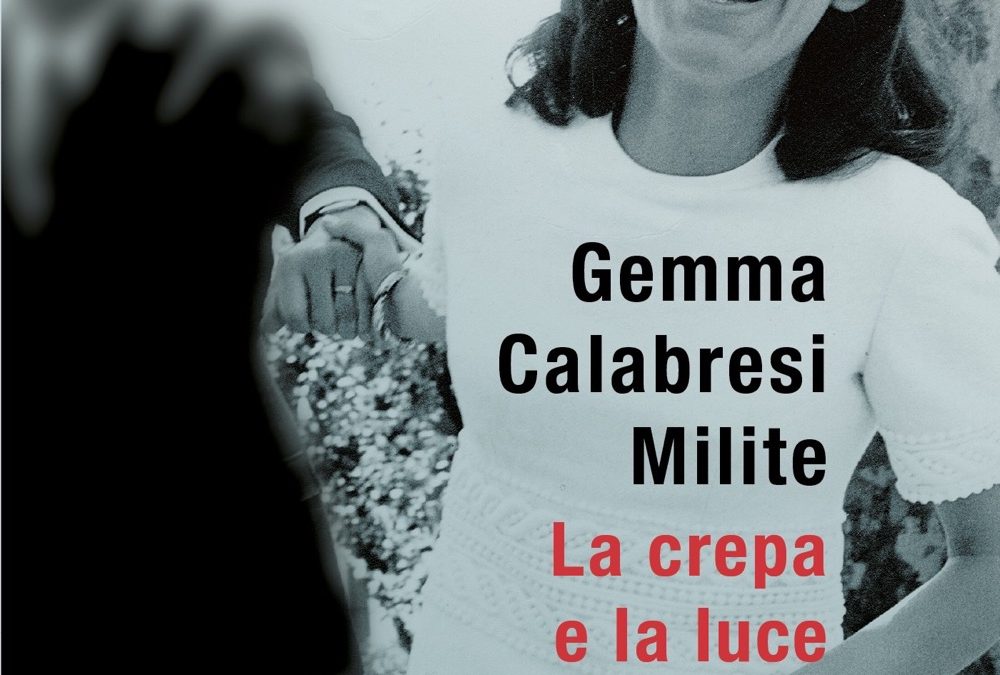

Gemma Calabresi Milite – marzo 2022

Questo libro ci consegna un’esperienza, o meglio, la storia di un viaggio.

Più di cinquant’anni fa, il 17 maggio del 1972, veniva assassinato, innocente, il Commissario Luigi Calabresi e queste pagine ripercorrono la vicenda dal punto di vista della moglie che gli è sempre stata accanto, vedova a venticinque anni con due figli piccoli e uno in attesa.

Gemma Calabresi, divenuta vittima della Storia e del terrorismo nell’Italia degli anni di piombo, con “La crepa e la luce” ci regala un memoir prezioso, un libro straordinario, pieno di umanità, un’intensa testimonianza che ci aiuta a comprendere come, anche dopo un dolore lacerante, dopo il tradimento e la calunnia si può ancora tornare a credere negli altri e ad amare la vita.

Nel susseguirsi di pagine, essenziali per qualsiasi italiano e per qualsiasi cristiano, la ‘crepa’ si allarga sempre di più e fa passare sempre più ‘luce’, quella luce della fede che aiuta l’autrice a riguardare il volto delle persone che fino a poco tempo prima fantasticava di poter uccidere.

Ma il perdono non è un atto, un gesto, è una strada, un percorso faticoso, pieno di sofferenza, anche di passi indietro a volte, prima di giungere alla pacificazione.

Come cristiana, fin da subito, Gemma Calabresi, avrebbe voluto perdonare e, con il suo esempio, permettere ai propri figli di credere ancora negli altri, allontanandoli dall’odio e dal rancore, ma le bastava un articolo di giornale, un reportage televisivo, una scritta che tornava sui muri e lei si sentiva di nuovo scivolare indietro e farsi prendere ‘dalla rabbia sorda che divora’.

La speranza però non la lasciò mai e, a piccoli passi, giunse alla consapevolezza che il perdono non si dà con l’intelligenza, ma con il cuore e che non è cosa di un momento, ma una conquista a cui dedicarsi completamente.

Gli assassini di suo marito avevano disumanizzato Luigi Calabresi con gli slogan, gli articoli di giornale o le scritte sui muri, riducendolo a un simbolo da abbattere , lei invece poco alla volta, si impegnò a “staccare le figure dei suoi assassini dall’album della storia e metterle nella vita, nel mondo, nelle relazioni con gli altri”, a dare loro un volto umano chiedendo a Dio, prima che a se stessa, di ‘perdonar loro’.

Il libro di Gemma Calabresi parla alla sensibilità e al cuore di ognuno di noi.

C’è la crepa, ma c’è soprattutto moltissima luce, a cominciare dalla luce meravigliosa del primo incontro fra Gemma e Luigi Calabresi più di cinquant’anni fa.

Grazia Berra Dal Corso

Feb 29, 2024 | Home, Invito alla lettura, Newsletter

Saverio Sgroi – Dicembre 2018

Questo libro è il frutto di anni di incontri, confronti, colloqui con centinaia di genitori che, con modalità ed esigenze ogni volta diverse, hanno fatto sempre la stessa domanda: come parlare di sessualità ai nostri figli? Una domanda che, a detta dell’autore, non potrà mai avere una risposta univoca per tutti. Il testo è rivolto soprattutto a genitori con figli adolescenti e preadolescenti, ma ne è consigliata la lettura anche a quei genitori che hanno figli più piccoli: il rapporto con i figli adolescenti, infatti, non si improvvisa, ma si prepara con largo anticipo!

Ciascun capitolo approfondisce un aspetto specifico dell’educazione affettiva e sessuale, non solo con elementi teorici ed esperienziali necessari a comprendere meglio alcuni concetti importanti, ma fornendo anche strumenti di lavoro che aiutino i genitori nel rapporto con se stessi e con i figli.

Di educazione all’affettività si parla ormai insistentemente da decenni, ma mai come in questi ultimi anni essa è diventata assolutamente necessaria. Secondo l’autore è importante che i genitori sappiano dedicare le loro migliori energie per essere in grado di educare la sessualità dei propri figli per aiutarli a coglierne il nesso inseparabile con l’amore. La sessualità, infatti, coinvolge tutte le dimensioni della persona: non solo quella fisica ma anche quella razionale, quella affettiva, quella relazionale ed infine la dimensione spirituale.

Educare l’affettività, in particolare, è quell’arte specialissima che vuole dare senso a ciò che accade nel cuore dei figli. Senso inteso come significato ma anche come direzione: educare l’affettività vuol dire quindi aiutare i figli a riempire di significato ciò che provano nel cuore quando amano, anche attraverso la sessualità.

Michela Spiazzi

Nov 11, 2023 | Invito alla lettura, Newsletter

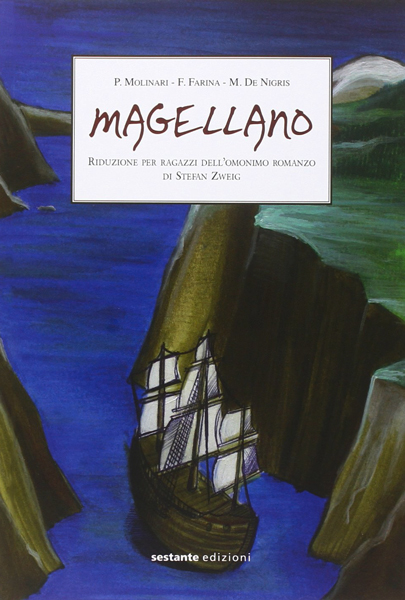

P.Molinari, F.Farina, M. De Nigris – Sestante Edizioni 2013

La storia può essere presentata come un susseguirsi di date e di fatti, concatenati da un rapporto di causa-effetto.

Tutti, però, sappiamo che la storia è fatta di persone, popoli, ma anche uomini e donne che hanno avuto un ruolo speciale, che si sono fatti conoscere, che hanno lasciato il segno. E soffermarsi sulla “loro storia” non è una perdita di tempo. Anzi. Spesso, conoscere da vicino il personaggio storico, vederne le vicissitudini, capirne la vita quotidiana, rende la storia ancora più concreta e interessante.

Questo è l’intento di “Magellano”, riduzione per ragazzi dell’omonimo romanzo di Stefan Zweig, che ha visto la cooperazione di Paolo Molinari, Fiorenza Farina (entrambi collaboratori del Centro Studi) e di Maria De Nigris, tutti impegnati ora o nel recente passato nell’insegnamento alla scuola primaria.

Nel libro si parte da un popolo, quello portoghese, a cui Magellano appartiene, geograficamente vocato alla navigazione. Attività, al tempo, ben più pericolosa di quello che si può pensare, tanto che chi partiva si confessava e si preparava a non fare ritorno. Sola la fame di conoscenza, la cosiddetta “nostalgia di mare infinito” e la coscienza di essere nelle mani di Dio spingono tanti uomini ad affrontare l’ignoto. È così che, dopo la scoperta dell’America, la cartografia ha una velocissima evoluzione e l’arte della navigazione diventa sempre più sviluppata.

Protagonista del viaggio e del romanzo è, ovviamente, Magellano, con la sua più grande impresa, la circumnavigazione del globo terrestre, che lui prepara meticolosamente e porta avanti con astuzia e intelligenza. E Antonio Pigafetta, giovane e tranquillo marinaio italiano senza il quale l’avventura sarebbe rimasta sconosciuta. Poi i compagni di viaggio, aiuto ed ostacolo alla missione. A tutti viene rivolto uno sguardo familiare, che rende viva la navigazione e comprensibili le sfide.

Non mancano citazioni e documenti storici, schemi e illustrazioni che rendono ancora più immediata la comprensione.

La narrazione è ancor più di valore perché sottolinea tutte le difficoltà che una tale impresa ha posto a quegli uomini. Se non venissero poste all’attenzione, non si potrebbero immaginare: quale differenza, ad esempio, partire da un porto europeo e attraversare in un mese l’Atlantico, dal partire dal porto di Siviglia e, nelle Americhe, fare solo una pausa, per poi riprendere la navigazione verso e nell’ignoto, stanchi e impoveriti delle scorte iniziali. L’Oceano Pacifico richiede alla flotta capitanata da Magellano un centinaio di giorni per essere attraversato. Pacifico sì, come battezzato da Magellano, ma immenso. E ancora, arrivati alle Filippine, l’impresa è solo a metà. L’incontro con popoli sconosciuti e tutto il viaggio lungo le coste dell’Asia e dell’Africa sono sfide altrettanto difficili. Solo con il rientro a Siviglia si può dire concluso il viaggio.

Una lettura consigliata a bambini e ragazzi per la vicenda storica narrata in modo agile ma ricco di particolari; e senza dubbio agli insegnanti per la metodologia didattica di trattazione storica.

PS: Sorprendente la scoperta nella scoperta che proprio il “nostro” Pigafetta fa alla fine del viaggio!

Miriam Dal Bosco

Giu 19, 2023 | Invito alla lettura, Newsletter

Yves Gaspar, Umberto Fasol -La Bussola 2022

Questo agile testo, scritto da un cosmologo e da un biologo, vuole fornire dati a favore dell’argomento dell’universo fine tuned, traducibile come finemente regolato.

Coloro che sostengono questa tesi dichiarano che le osservazioni scientifiche hanno messo in luce che la possibilità della vita in natura è dipesa e dipende da una combinazione di condizioni che hanno una probabilità estremamente bassa di verificarsi: da qui il titolo del libro “Un mondo improbabile”. Scrivono gli autori nella prefazione che “universo fine tuned” significa due cose: “per primo, tutto ciò che è misurabile al suo interno, vita compresa, è definito con una precisione che si spinge fino all’ennesima cifra dopo la virgola, pena la sua non esistenza. Il secondo significato: tutto, ma proprio tutto, è connesso, perché tutta la materia e l’energia dell’Universo sono apparse in una sola volta, al momento del Big Bang così come tutte le cellule del mio corpo derivano dallo stesso uovo fecondato”.

Nella prima parte, il cosmologo Yves Gaspar, già allievo del fisico John Barrow, si sofferma sulla straordinaria sintonizzazione fine di alcune costanti di natura contenute nelle leggi fisiche che regolano il nostro universo attuale osservabile, non del tutto spiegabili dalla teoria standard del Big Bang. Per citare solo uno degli esempi descritti, se il rapporto fra i valori numerici del rapporto fra la massa dell’elettrone e quella del protone, e la costante di struttura fine α fosse diverso da quello attuale “potrebbero non esistere le stelle! Inoltre, non potrebbero formarsi strutture ordinate come i geni, i cromosomi e il DNA”. Interessante anche le considerazioni svolte intorno alle proprietà della molecola dell’acqua, del tutto particolari rispetto a quelle degli altri materiali conosciuti, e che rendono possibile le forme di vita conosciute sul nostro pianeta.

Nella seconda parte, il biologo Umberto Fasol prende in considerazione diversi aspetti della vita al fine di dimostrare la sua estrema complessità e improbabilità, dato che il suo verificarsi deve rispettare una serie di condizioni estremamente precise, fornendo una ricca e suggestiva quantità di esempi. Si sofferma per esempio sulle combinazioni di geni e cromosomi presenti in una cellula o sul processo di sviluppo dell’embrione.

Di fronte alla grande quantità di dati che la scienza mette a disposizione, solo l’abitudine, affermano i due autori, può impedirci di meravigliarci davanti allo spettacolo della vita. Che poi questa meraviglia possa essere la base di partenza per successive riflessioni di ordine filosofico, i due autori non lo escludono e non lo negano, ma rispettano i confini dei saperi, paghi di avere risvegliato lo stupore di fronte a un mondo “improbabile”. In conclusione, è un testo scritto in modo da risultare il meno difficile possibile anche a chi non è avvezzo alla terminologia e alle teorie chiamate in causa e, dal punto di vista didattico, si segnala per la capacità di offrire numerosi spunti per discussioni interdisciplinari.

Alessandro Cortese

Mar 5, 2023 | Invito alla lettura, Newsletter

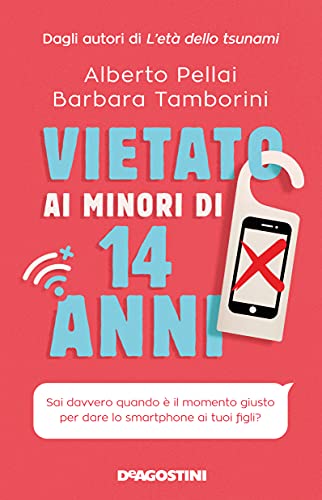

Alberto Pellai e Barbara Tamborini – DeAgostini 2021

“Il libro che avete tra le mani è un manuale per genitori (e non solo) che intende diffondere, con semplicità e chiarezza, una visione complessa sul tema della tecnologia fondata su una base scientifica solida”

Questa la definizione che danno del loro libro gli autori, Alberto Pellai e Barbara Tamborini. Lo scopo è chiaro e loro ne hanno certamente le competenze, non solo per la professione che praticano (psicopedagogista lei, medico e psicoterapeuta lui), ma anche perché coinvolti in prima persona nell’educazione dei loro quattro figli in questa “epoca social”. Dell’adolescenza come periodo particolare ne avevano già parlato nel volume “L’età dello tsunami” (DeAgostini, 2017). Qui invece si tratta nello specifico dell’ingresso della tecnologia nella vita di bambini e ragazzi.

Il titolo, “Vietato ai minori di 14 anni”, è forte, e loro sono ben consapevoli di andare contro al sentire comune che ha fatto suo lo slogan “Vietato Vietare!”. Eppure, se anche il legislatore ha posto un limite di età, qualche ragione ci deve pur essere. La cosa impone una riflessione a supporto di chi sceglie di combattere una faticosa battaglia, quella di attendere i quattordici anni prima di dare uno smartphone ai figli. Una battaglia che Pellai e Tamborini hanno fatto propria e che propongono a tutti gli educatori.

Nelle pagine del libro vengono esposti dati, studi psicologici e motivazioni mediche (splendido l’accenno al “cablaggio delle reti neuronali” che se non avviene in età evolutiva con esperienze e tappe obbligatorie, non avviene mai più) ma anche numerosi contributi da parte di genitori che si rivolgono a loro come esperti. In effetti, si potrebbe dire che il volume è scritto da ben più di quattro mani! Vengono così messe in dubbio posizioni quali “Non è lo strumento ad essere malvagio ma l’uso che se ne fa”, “L’importante è insegnare ad usarlo bene”, “Sì, ma mio figlio lo sa gestire”. Piuttosto si può affermare, come è vero per il vino o per l’automobile, che lo strumento è buono purché utilizzato alla giusta età.

Da buon manuale, non possono mancare, dopo una parte descrittiva del problema, le indicazioni pratiche per affrontare le diverse situazioni in cui ci si può trovare (figli grandi o figli piccoli, già con uno smartphone personale o ancora senza…). Non mancano qui le note autobiografiche, che fanno capire al lettore come nessuno sia impeccabile e che è sempre utile mettersi in discussione.

La rassicurazione è che, condividendo e facendo solidamente proprie le motivazioni proposte, la strada per affrontare con successo la sfida è sì in salita, ma alla nostra portata.

Miriam Dal Bosco

Dic 22, 2022 | Invito alla lettura, Newsletter

Marcello Bramati, Lorenzo Sanna – Sperling & Kupfer, 2017

L’utilità della lettura a partire dall’infanzia e, poi, nel corso della vita è una di quelle verità universalmente accettate e ripetute come un mantra in tutti gli ambiti che abbiano a che fare con l’educazione.

Più raro è trovare chi dia suggerimenti e proponga percorsi collaudati per appassionare i bambini e gli adolescenti a una pratica che oggi vede la forte e schiacciante concorrenza di altri strumenti.

Ci soccorre questo pratico libretto, strutturato a mo’ di sandwich tra la prefazione di Cecilia Randall (pseudonimo dell’Autrice della fortunata serie di Hyperversum) e la postfazione di Pietro Vaghi (Autore di Scritto sulla mia pelle, un bel romanzo di formazione). All’interno vi scoviamo una dovizia di preziosi suggerimenti e indicazioni di buone pratiche.

Gli Autori, Marcello Bramati e Lorenzo Sanna, sono insegnanti di lettere e padri di famiglia e ben riuniscono nelle proprie persone le competenze dei due diversi ruoli.

L’impostazione del libretto è estremamente pragmatica. Dopo un accattivante test per i genitori (da fare senza imbrogliare, mi raccomando!) e uno per i (potenziali) lettori, teso a evidenziarne i diversi profili (dal lettore accanito fino a quello disinteressato e prevenuto), Bramati e Sanna ci conducono per mano attraverso un metodo, simpaticamente denominato “delle 6 S”, che viene successivamente declinato per le diverse tipologie di lettori.

Mi permetto di menzionare brevemente alcune delle S proposte.

Innanzitutto quella di Squadra. Come recita il celebre e forse abusato proverbio africano “per educare un bambino ci vuole un intero villaggio”, oggi più che mai l’educazione rischia di naufragare se non è fondata su concrete e virtuose alleanze: tra famiglia e scuola, tra genitori e genitori, tra compagni e amici e anche – perché no? – con un libraio di fiducia.

Senza dimenticare naturalmente la S di Specchio, non a caso nel libro proposta per prima, a significare che l’esempio fondamentale i bambini lo ricevono dai genitori e dalle loro abitudini.

Ho apprezzato particolarmente il ruolo che gli Autori attribuiscono alla lettura ad alta voce, Strumento per eccellenza nel percorso proposto. Questa S ulteriore ci rimanda alle letture fatte ad alta voce ai bambini, alle declamazioni (tutti sappiamo per esperienza quanto un testo appaia diverso e giunga a conquistarci quando pronunciato da un bravo lettore), ai moderni audiolibri, per i quali si spezza doverosamente una lancia.

Quando, cinque anni fa, il libro veniva pubblicato, stavano già diffondendosi nelle scuole le buone pratiche di lettura libera in classe secondo i dettami del Writing and Reading Workshop, diffuso in Italia da Jenny Poletti Riz (di cui è appena uscito Educare alla lettura con il WRW. Metodo e strumenti per la scuola secondaria di primo grado, scritto con Silvia Pognante per la Erickson). Per quanto Sanna e Bramati non vi facciano cenno, alcune convergenze di vedute sono sorprendenti, confermando ulteriormente la validità dell’approccio.

Suggellano il volume alcuni consigli di lettura, distinti per tipologia di lettore.

Insomma, partendo dalla constatazione che, come diceva Italo Calvino, “si legge solo per amore”, o “per piacere” come preferiscono esprimersi i nostri Autori, sono benedetti tutti i tentativi per far scoccare nei figli-alunni la Scintilla (altra S) dell’amore per i libri. Scintilla che innesca un processo preziosissimo negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, e che solitamente prosegue, magari alternando stagioni diverse, negli anni della maturità.

Daniele Marazzina